Auteur : Tracy KajumbaDirectrice de LIFE-AR

Alors que la CdP30 de la CCNUCC à Belém, au Brésil, se rapproche, les plateformes nationales font l'objet d'un regain d'attention dans les discussions sur le financement climatique. La CCNUCC, les banques multilatérales de développement (BMD) et le G20 ont appelé à développer le concept, et le Brésil et l'Afrique du Sud ont utilisé leurs présidences respectives de la COP30 et du G20 pour renforcer l'apprentissage mutuel et lancer une nouvelle génération de plateformes.

Le Cercle des ministres des finances de la COP30 a publié son rapport avec des contributions à la feuille de route Bakou-Belém à Washington, DC, mettant l'accent sur cinq domaines, dont la création de plateformes nationales et le renforcement de la capacité nationale à attirer des investissements durables, en tant que feuille de route pour mobiliser 1,3 trillion de dollars par an d'ici 2035.

Mais dans cette effervescence, une question cruciale demeure.

Les plates-formes nationales transfèrent-elles réellement le pouvoir ou ne font-elles qu'optimiser des systèmes qui n'ont jamais été conçus pour l'équité ?

Les plateformes nationales ont la capacité d'aligner diverses sources de financement sur les priorités nationales en matière de climat, de réduire la fragmentation et d'améliorer la coordination. Du partenariat pour le climat et le développement au Bangladesh aux partenariats pour une transition énergétique juste (JETP) en Afrique du Sud, au Viêt Nam, en Indonésie et au Sénégal, nous avons vu des exemples prometteurs émerger. Ces plateformes combinent prêts et subventions, soutiennent les transitions sectorielles et visent à intensifier l'action climatique.

Pourtant, la plupart des plateformes fonctionnent encore dans des cadres donateurs-bénéficiaires qui renforcent les inégalités existantes. Des études montrent que le financement climatique continue d'aller principalement aux projets les plus bancables, les moins risqués et les plus rentables, souvent dans les pays à revenu intermédiaire, laissant de côté les pays les moins avancés (PMA).

Les exemples de plates-formes nationales se concentrent largement sur les pays à revenu intermédiaire et sont convoqués par le Nord, avec une représentation moindre des PMA. Le résultat ? Une architecture mieux coordonnée, espérons-le, mais pas une architecture plus juste et plus inclusive.

LIFE-AR a travaillé sur les systèmes de gouvernance, y compris la mise en place de plateformes nationales, avec moins de visibilité, mais avec des exemples documentés dans cette publication.

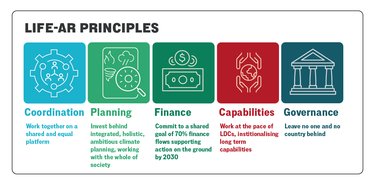

Les plateformes nationales de LIFE-AR sont conçues par et pour les PMA, guidées par des principes qui remettent en cause les idées reçues et placent les pays et les communautés au centre de la mise en œuvre du financement climatique. Ces plateformes ne sont pas pilotées par les donateurs, elles sont gouvernées et mises en œuvre par les PMA, enracinées dans les réalités locales et dans une vision à long terme.

Les six pays pionniers de LIFE-AR, le Bhoutan, le Burkina Faso, l'Éthiopie, le Malawi, la Gambie et l'Ouganda démontrent ce que les plateformes nationales peuvent accomplir. Une deuxième cohorte est en train de développer les siennes. Tous ces pays sont en train d'acquérir une expérience en matière de financement efficace, d'égalité des sexes et d'inclusion sociale, d'apprentissage et de viabilité à long terme.

La coordination sans transfert de pouvoir ne produira pas de résultats significatifs. Une véritable transformation nécessite de confronter les dynamiques de pouvoir qui ont maintenu la finance climatique enfermée dans des cycles dirigés par les donateurs. Le contrat de partenariat de LIFE-AR redéfinit les relations entre les PMA et les parties prenantes, passant de la consultation à la co-conception, de la participation à un véritable partenariat.

Les pays et les communautés doivent être des décideurs, et non de simples bénéficiaires. Les principes de l'adaptation menée localement mettent l'accent sur un financement patient et prévisible et sur l'investissement dans les capacités locales. LIFE-AR rend ces principes opérationnels à grande échelleen montrant que le leadership communautaire n'est pas seulement possible, il est essentiel.

Le renforcement des systèmes et des capacités fait partie de l'action climatique. Le développement des connaissances, des compétences et des institutions est tout aussi essentiel que le financement des projets d'adaptation. La stratégie à long terme de LIFE-AR jette les bases permettant aux pays d'accéder à diverses sources de financement de manière indépendante, en réduisant la dépendance excessive à l'égard des canaux traditionnels des donateurs. Toutefois, cela demande du temps et des investissements soutenus.

Les platesformes nationales doivent accumuler des preuves pour démontrer leur efficacité. LIFE-AR suit une approche progressive : Mise en place pour renforcer la gouvernance, Test et évolution pour affiner les mécanismes de mise en œuvreet mise à l'échelle pour permettre l'apprentissage et la validation du concept. Les communautés de pratique des PMA partagent les enseignements entre les pays, ce qui permet d'acquérir une expertise collective et de créer une dynamique.

À mesure que la COP30 avance, les acteurs de la finance climatique doivent s'interroger : Allons-nous continuer à affiner la coordination au sein des structures de pouvoir existantes ou adopter des modèles de transformation qui déplacent le pouvoir, renforcent les capacités et fournissent des financements là où ils sont le plus nécessaires ? Le groupe des PMA s'est déjà engagé dans cette voie.

Pour saisir cette occasion, il faut se confronter à des questions difficiles: Qui fixe les priorités ? Qui prend les décisions ? Qui en bénéficie ? LIFE-AR commence à montrer ce qu'il est possible de faire lorsque l'on conçoit les projets en partant d'une véritable appropriation par les pays, en tenant compte des obstacles réels à l'accès au financement climatique.

Pour les donateurs et les partenaires de développementcela signifie qu'il faut passer de l'efficacité à l'équité. Les processus rationalisés qui ne tiennent pas compte des dynamiques de pouvoir n'aboutiront pas. L'équité exige de transférer le pouvoir de décision aux pays et aux communautés les plus touchés par le changement climatique.

Pour les institutions multilatéralescela signifie qu'il faut reconnaître que la coordination n'est pas seulement technique, mais aussi politique. Pour aligner les financements sur les priorités nationales, il faut naviguer dans les structures de gouvernance et les déséquilibres historiques afin d'instaurer la confiance.

Pour les investisseurs privéscela signifie qu'ils considèrent que les solutions locales sont à la fois éthiques et efficaces. Le principe principe 70/30 qui consiste à canaliser les financements vers des investissements prioritaires au niveau local, permet de réduire les risques et d'améliorer les résultats à long terme sur le plan social, environnemental et financier.

La crise climatique n'attendra pas que nous soyons à l'aise avec les pratiques commerciales inhabituelles. Nous sommes engagés dans une course contre la montre. Une rupture radicale est nécessaire, ainsi que le courage d'innover, d'échouer et d'apprendre.